728x90

이 소설은 술술 읽혀진다. 아이들의 이야기라서, 내 어렸을 때 70년대 모습 같은 느낌도 있다.

우주에서 가장 아름다운 아이가 되라고 우미, 우주에서 제일 제일 멋진 남자가 되라고 우일이라고 지어준 이름.

이 아이들이 부모의 보살핌을 받지 못하며 살아내는 삶을 그려내고 있다.

끝으로 갈 수록 뭔가 좋은 일이 있으리라 기대하지만, 그 희망은 무참하게 깨진다.

마음이 무겁다.

이런 아이들의 겪는 삶을 우리는 어떻게 해야 하나?

그 부모도 행복하게 살고 싶은 맘이 없진 않았을 것이다.

작가는 무슨 생각에 이런 글을 썼을까 하는 궁금증은 2009년 개정판을 내면서 쓴 글을 보면 현실에 만났던 아이들 이야기라는 걸로 해소되지만, 현실에 정말 이런 아이들이 있다면, 있겠지만...생각하는 것만으로 힘들다.

너무 많은 생각을 던져 준다.

맘이 무겁다.

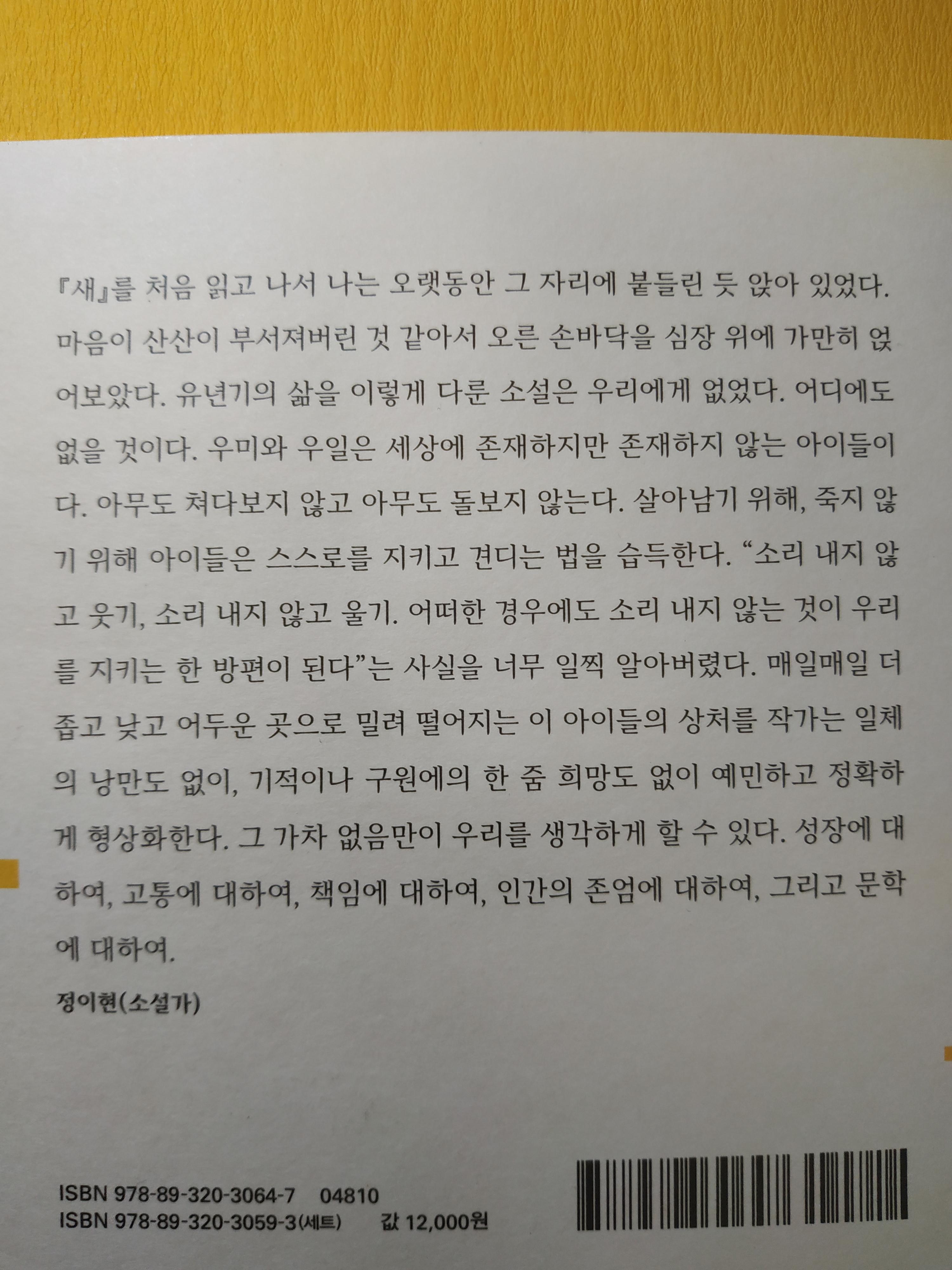

띠지 후면에 쓰여있는 정이현 소설가가 쓴 읽은 후기를 읽으며 공감이 크게 전해 진다.

책 띠지에 이렇게 글을 써 놓으면 띠지를 버리지 못하겠다 싶다.